「GPTって、結局なにができるの?」

このガイドは、「GPTを使えば仕事がラクになる」と聞いたけど、正直ピンときてない人のためのものです。

- 無料でもGPT-5が使えるってほんと?

- PlusとPro、どっちに課金すればいい?

- 会議メモや報告文、エクセルの関数まで、どう任せればいい?

- 会社でCopilotやGeminiが使えない…どうしたら?

そんなリアルな悩みに答えながら、中堅ビジネス職が「日常業務でちゃんと使えるGPTの使いどころ」をシーン別に紹介します。

はじめに:GPTを使う前に、これだけは知っておきたいこと

最初に気になるのって情報流出しない?ってことだよね

うん!

でも入れなくていい情報は、そもそも入れなきゃいいって話だよね!

GPTはとても便利ですが、「どこまでの情報を入れていいのか」は多くの人が最初に迷うポイントです。

でも実は、社外秘や個人情報なんて入れなくても、十分に役立つのがGPTのすごいところ。

まずは、使い始める前に知っておきたい“安心の使い方”を整理しておきましょう。

使わなくていい情報は、最初から入れない

「これは入れてもいいのか?」と悩むくらいなら、最初から入れない方が楽です。

特に、以下のような情報はGPTに渡す必要がありません。

入れないほうがいい情報の例:

- 顧客リストやメールアドレス

- 社員名や社内の人事情報

- 未公開の売上データや予算

- 社外秘の企画・戦略内容

逆に、入れても大丈夫な情報の例:

- 自分で書いた文書の下書き

- 会議の要約メモ(個人名は省略)

- エクセル関数やデータ構造の例(個別データでなくてもOK)

- どう指示すればいいか分からないときの「聞き方」相談

たとえば、この関数で日付をフィルターしたいって時に、社員リストとか必要ないよね

うん。こういう表でこうしたいって伝えれば、ちゃんと返してくれるよ

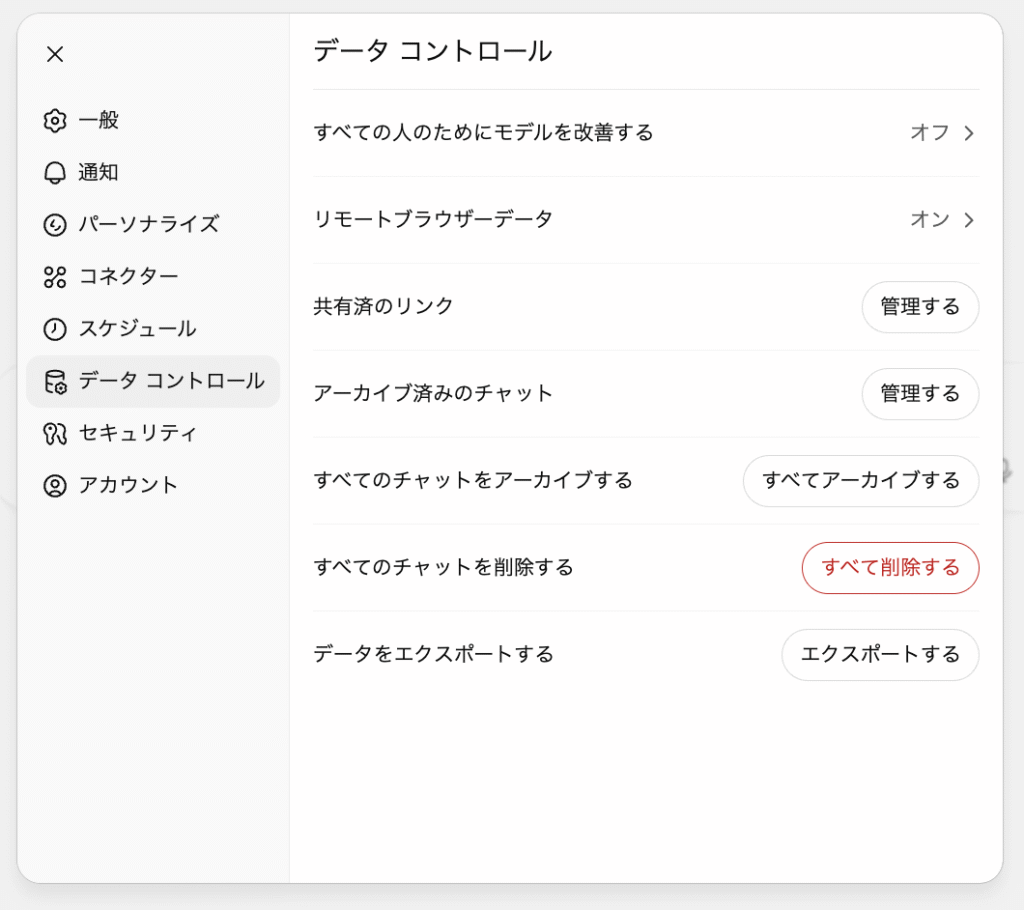

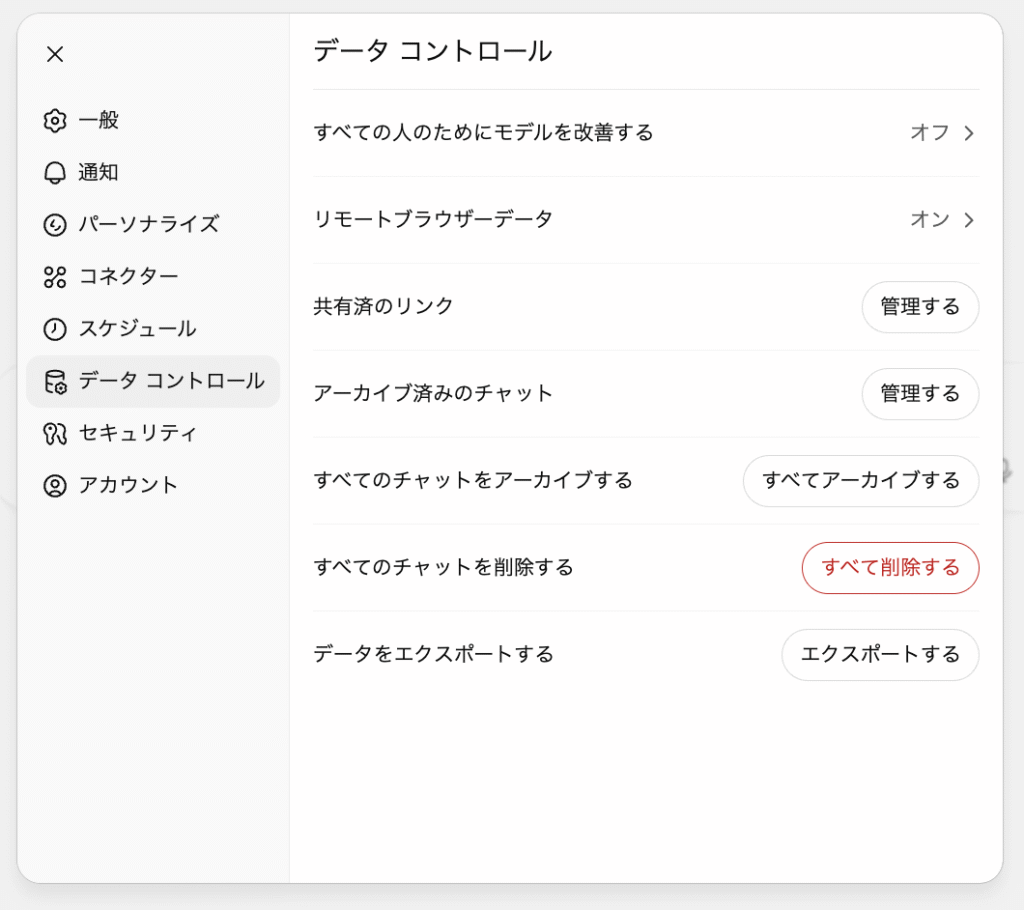

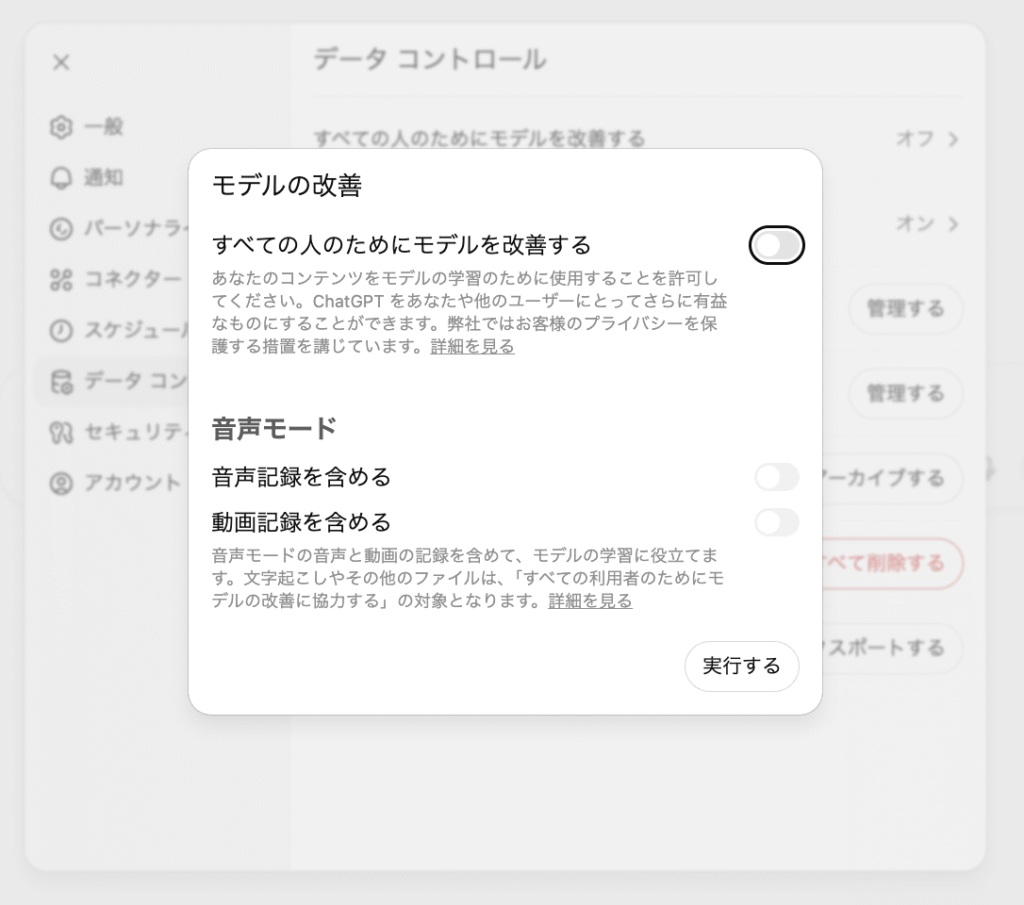

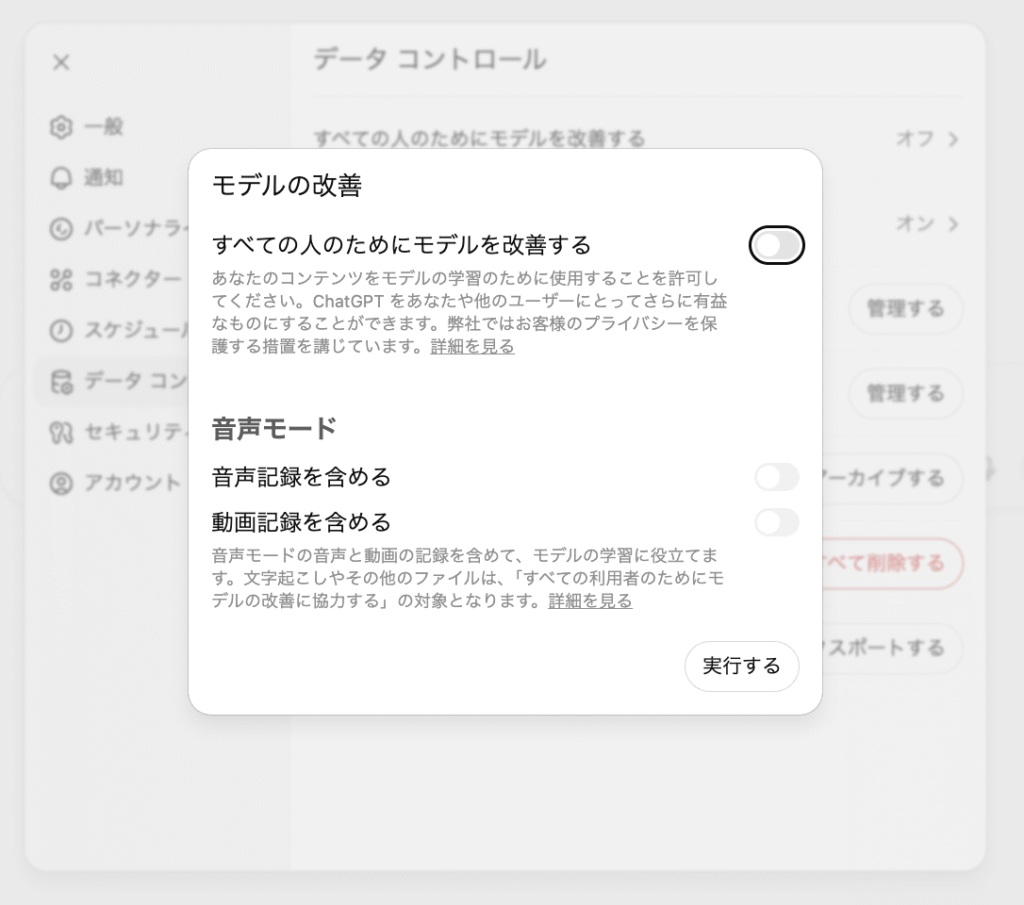

学習に使われないようにする設定も、忘れずに

ChatGPTでは、やり取りをAIの学習に使わないように設定することができます。

これはとても簡単なので、仕事で使う前に一度やっておきましょう。

設定手順(2025年現在):

- ChatGPTの画面左下にある自分のアイコンをクリックして、「Settings(設定)」を開く

- 「Data Controls(データコントロール)」タブを選択

- 「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにする

これで、GPTとのやりとりが今後の学習に使われることはなくなります。

この設定さえしておけば、余計な心配せずに使えるね

しかも、実際のところ機密情報を入れなくても使えるってことが分かってれば、怖がる必要すらないよ

まとめ:怖がりすぎなくていい。でも慎重に

- 機密情報を入れるのはNG。ただし、そこまで入れなくても仕事には十分使える

- GPTは「例え話」や「型」で相談するだけでも的確な答えをくれる

- 設定で学習を止めておけば、より安心して使える環境になる

まず理解しておきたい:GPTのすごさは使い道の広さ

GPTってなんでもできるって聞くけど、何がすごいのかって、いまいちピンとこないんだよね

なんでもじゃなくて、“どこでも”使えるって感じかな。

そこが本当に強いところ

ChatGPT(GPT-5)は、

仕事のどんな場面でも“いい感じに”使える、いちばん応用力の高いAIツールです。

たとえば他のAIだと、「会議だけ」「資料作成だけ」など用途が限られていたり、特定の業務に最適化されていたりしますよね。

でもGPTは違います。いろんな場面にそれっぽく入れるという点で、仕事にフィットしやすい!

たとえば、こんなとき

- 報告書の文章がまとまらないとき → 下書きを一緒に考えてくれる

- 会議のメモがぐちゃぐちゃ → 要点を整理して、文書化してくれる

- 企画が行き詰まった → アイデアを壁打ちしてくれる

- エクセルの関数がうまく動かない → 条件を伝えると式を提案してくれる

- 社内向けの資料で言い回しが難しい → 読みやすく書き直してくれる

こうしたよくある困りごとに、いちいちツールを切り替えなくても対応できるのがGPTの強みです。

「使える」かどうかは、ツールより質問の仕方で決まる

GPTのすごさは、こっちが投げた内容に合わせて応えてくれる柔軟さです。

だから、「このツールで〇〇できるの?」と迷ったときは、こう考えてみてください。

- 機能で考える:

→ 「表を見て分析してくれるツール」 - GPTで考える:

→ 「この表、こういう観点で見るとどう見える?」って聞いてみる

この違いが、実は使える幅=使いどころの広さにつながっています。

決まった型じゃなくて、こっちの悩みに合わせて動いてくれるのがGPTの一番の強み

なるほど、何ができるかってより、何を相談できるかって考えた方がいいんだね

GPTはすごい回答を出すんじゃなく、使える相棒になる

AIに求めるレベルって、人によってまちまちです。

でもGPTは、「完璧な答え」ではなくいい感じに考える相棒としての立ち位置がぴったり。

- ちょっと考えを整理したいとき

- 自分の文章を言い換えたいとき

- どう伝えればいいか迷っているとき

こういう「仕事でよくある小さな詰まり」に、一緒に手を動かしてくれる感覚。

これが、GPTの“使い道の広さ”につながっているんです。

課金は必要?最初は無料でOK。限界を感じたらPlusプラン

GPTって無料でも使えるけど、結局どこから課金すべきなの?

最初は無料で全然OK。

でも、使い込むようになるとちょっと不便が気になってくる。

それが課金の合図かな

無料でも、GPT-5は使える

2025年現在、GPT-5は無料ユーザーでも利用可能になっています。

これ、ちょっと驚く人も多いんだけど、いまの無料版では最高モデルのGPT-5を使えるんだよね

ただし、無料版には回数制限や機能制限があります。

使っているうちに、次のような不満が出てくることも増えていきます。

こんなときが課金のタイミング

- GPT-5の応答が途中で終わる/回数制限に引っかかる

- 同じプロンプトを何度も手打ちしてる(カスタムGPTが使えない)

- 画像生成やファイルの読み取りをしたいけどできない

- 応答速度が遅く、仕事でのテンポに合わない

わかる。

この作業、毎回これやるの?って思ったときに課金したくなるかも

そうそう。

気軽に使いたいのに、地味にストレスって感じたら、Plusの出番

Plusにすれば、何が変わる?

月20ドル(約3,000円)で、以下がすべて使えます

- GPT-5(高速・安定・高性能)を回数制限ほぼ気にせず使える

- DALL·E(画像生成)、コードインタープリタ、ファイル読み込みなどのツールが解放

- 自分だけのカスタムGPTが作れる/使える

- 応答速度が圧倒的に速くなる

つまり、「仕事で日常的に使う」なら、Plusだけでほぼ全機能をフル活用できるというわけです。

Proプランは個人には不要

Pro(ChatGPT Teams など)は、あくまで法人やチーム利用向けのプランです。

- ユーザー管理やセキュリティ制御、一括課金などの機能が中心

- 個人利用では、Plusとの機能差はほぼなし

- むしろ設定や契約が複雑になるだけの可能性も

チームで一括運用する企業向けだから、自分1人で使うなら完全にPlusだけでOK

まとめ:最初は無料で十分。でも、“使い始めたらPlus”が最強コスパ

- GPT-5は無料でも体験可能。ただし制限が付きまとう

- 調べ物や文章作成など、仕事で本格的に使い始めると制限が邪魔になる

- Plusは月20ドルで全部入り。Proは不要

会社で使えないなら、自分で使え:課金する価値は「仕事が減る」こと

うちの会社、CopilotもGeminiも全部ブロックされてて、結局AI使えないんだよね…

それなら個人でGPT Plus使った方が早いよ。たった月20ドルで“使えない会社”の環境を超えられるから

社内のセキュリティ制限や情シスのルールで、

「AIは使いたいけど、会社の環境では全然使えない」という人は少なくありません。

でもそれ、個人のアカウントでGPT Plusに課金するだけで、一気に解決できます。

「使えない環境」を、自分で飛び越える

GPT Plus(約3,000円/月)は、以下のような社内ツールの代打になります。

| よくある制限 | GPT Plusで代用できること |

|---|---|

| Copilotが精度不足・社内規定で使えない | 文書生成・関数補助・メール草案など全部GPTでOK |

| Geminiがブロックされている | リサーチも要約もGPTに投げれば代替可能 |

| 社内AIはあるけど、遅い/機能が限定的 | GPT Plusなら長文処理・複雑指示・画像生成もスムーズ |

正直、社内AIがGPTの代わりになるケースって、まだ少ないよね

それどころか、使えないことでAI離れしちゃう人もいる…

GPT Plusなら、自分の仕事を変えられる

社内全体を変えるのは時間がかかりますが、自分の使い方はすぐ変えられます。

Plusにするだけで、以下のような業務がまるごとラクになります。

よくあるGPT仕事活用リスト

- 会議の議事録整理(メモ→要点抽出→報告文まで)

- 上司への報連相を下書き → 文章トーンまで調整

- 提案書の構成や言い回しの相談 → スライド構成に変換も可能

- エクセルやスプレッドシートの関数補助 → 「こういう条件で集計したい」と伝えるだけ

- データを元にした文章作成(例:アンケート結果から要点抽出)

こうやって見ると、思ったより色々任せられるんだね

そう!

すでに一部の人は、もうGPTで自分の仕事の半分くらい補助してもらってると思うよ

「課金して損しない?」という不安への答え

- 時間単価が高い人ほど、GPTの活用は時短=利益になる

- 月20ドル=1日あたり約100円ちょっと → 10分早く帰れれば元は取れる

- 特に「言語化が苦手」「文章で詰まる」タイプの人には効果大

まとめ:会社を変える前に、自分のAI環境を整えよう

- 社内でAIが使えない → その制限を自分の力で越える手段がGPT Plus

- 文章/分析/構成など、業務のコア部分をサポートできる

- 「ちょっと試しに」ではなく、仕事道具として育てる感覚で使えば世界が変わる

業務シーン別:この場面ならGPTまとめ

実際のところ、どんな場面でGPTを使えば一番ラクできるんだろ?

場面さえハマれば、もうこれ無しじゃ無理ってなるよ。おすすめシーンを絞って紹介するね

GPTは何でもできそうに見えて、逆に「どこで使うべきか」がわかりにくいツールです。

ここでは、特に中堅のビジネス職にとって効果が出やすいシーンに絞って紹介します。

※以下の各シーンでの活用方法

・使い方の例

・おすすめの聞き方(プロンプト例)

・一言コツ

をセットで紹介します。

1|会議後:議事録を整理したいとき

こんなときに便利

- メモはあるけど、報告用にまとめるのが面倒

- 誰が何を言ったかまでは不要。要点だけ知りたい

使い方の例

- 自分で取ったメモや文字起こしをそのままコピペして、「会議の要点を整理して」と依頼

- 話者名を削除しても、意味は保てる

プロンプト例

以下は会議のメモです。内容を5つ程度の要点にまとめてください。

一言コツ

- 曖昧な会話文も、GPTに渡せば要点化される

- 発言者や順序は省略してOK。要点を抜くことが目的

2|上司・関係者への報連相を下書きしたいとき

こんなときに便利

- 口で話せば簡単だけど、文章にすると難しい

- 表現が堅すぎたり、逆に砕けすぎたりして悩む

プロンプト例

以下の内容を、上司への報告文に整えてください。

「○○について△△の進捗があり、次は□□を予定しています」

一言コツ

- 「口頭で説明したつもり」で書いたメモを、GPTに渡して整えてもらう

- 「読み手が誰か」を必ず伝えると精度アップ

3|企画・提案を壁打ちしたいとき

こんなときに便利

- 自分のアイデアを整理したい

- 抜け漏れや視点の偏りが心配

プロンプト例

この企画案について、リスクや見落としがありそうな点を洗い出してください。

一言コツ

- 否定してくれるAIではなく、冷静に意見をくれる同僚として使うと効果的

- 企画の背景や目的も伝えると良い

4|資料作成の方向性を決めたいとき

こんなときに便利

- 白紙からのスタートが重い

- 内容の流れやスライド構成を考えるのが苦手

プロンプト例

この企画について、パワポで説明する場合の構成案を出してください。

相手は役員クラスで、要点重視です。

一言コツ

- 目的・相手・資料のゴールを明確にして聞くとブレない構成になる

- 図や表の指示も一緒に出すとベスト

5|エクセルやスプレッドシートで詰まったとき

こんなときに便利

- 関数の書き方がわからない

- 条件に合う式を思い出せない

プロンプト例

この表の中で、「営業部」かつ「受注済み」の件数をカウントする関数を教えてください。

一言コツ

- データをそのまま入れず、「こういう表で、こうしたい」と目的ベースで聞く

6|忙しいときに、メールや返信文を代筆してもらいたいとき

こんなときに便利

- 相手を怒らせずに断りたい

- 丁寧な言い回しがすぐに出てこない

プロンプト例

納期を延ばしてもらいたいメールの文案を考えてください。

相手は外部の取引先で、トーンは丁寧かつ誠実にお願いします。

一言コツ

- 「状況」×「相手」×「トーン」をセットで伝える

- 一発OKを目指さず、出てきた文を“たたき台”に使う

まとめ|GPTは「使える場面だけに絞る」が一番うまくいく

- なんでもできると思うと、逆に使いこなせない

- いつもの仕事のこのタイミングで使うのがコツ

- 実際に使ってみて「これ、毎回お願いしたい」と思ったら、そのまま習慣化へ

GPTに何をさせるかじゃなくて、どこで助けてもらうかを決めると使いやすいんだね

そう。万能だけど、任せどころを決めれば無敵って感じ

さらに詳しく使いこなすための導線まとめ

GPTって、ざっくり“使えるな”とは分かったけど…結局どこまでできるんだろ?

そこは、ツール別に深掘りしていくのが一番分かりやすいよ。おすすめの読み進め方をまとめておくね

ここまでで、GPTの全体像と使いどころはざっくり見えてきたと思います。

でも実は、それぞれのツールごとに強み・使い方・注意点はぜんぜん違います。

そこで、ここから先は“ツール別の記事”で一つずつ詳しく解説していきます。

おすすめの読み進め方

まずは「自分が一番使いそうなもの」から選ぶ

- 日々のメモや文章整理をラクにしたいなら → [Notion AIの記事へ]

- データや表から“気づき”を得たいなら → [GPTの記事へ]

- リサーチ資料を自動でまとめたいなら → [NotebookLMの記事へ]

- プレゼン資料まで自動で作りたいなら → [Manus / Genspark 記事へ]

全部読む必要はなし。今の自分の悩みに合うやつだけ読めばOK

目的ドリブンで選ぶってやつだね

ツール別記事ではこんな内容が読めます

- どんな業務に向いてる?

- 実際の使い方の流れ(スクショや図解付き)

- 失敗しがちな使い方と注意点

- 他のツールとの違い/相性

- Plusや有料版じゃないと使えない機能はある?

- こんな人には向かない…という正直な話も

実用性重視。読み物じゃなく「仕事に使うため」のガイド

各ツール紹介記事は、単なるレビューではなく、実際の業務で使うことを前提に書かれています。

- なんとなく便利そう → ✕

- この機能を、このタイミングで使えばラクになる! → ◎

気になるけどどう使えばいいか分からないが一番もったいないからね

だからこそ、自分の仕事と照らし合わせて読んでみて

まとめ|次は自分の業務に合うAIを探しに行こう

ここまでのステップで、GPTの基本と考え方は押さえました。

あとは、自分に合うAIを見つけて、少しずつ“使い慣れていく”だけ。

- いきなり全部やらなくてOK

- いま困っている仕事の1つだけ、GPTに任せてみる

- 慣れたら自然に手放せなくなる

そんな形で、無理なくAIを仕事の相棒にしていきましょう。